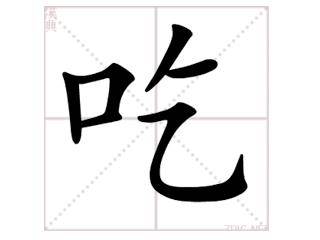

“吃”的杂想

“吃”,吞咽东西也。造字的人绝没想到,几千年后,“吃”在中国会演变得这般五花八门,名目繁多。

辛劳叫“吃苦”,劳累叫“吃力”,惊起叫“吃惊”,紧张叫“吃紧”,顺畅叫“吃香”,买进叫“吃进”……几乎样样都可以与吃相并联。“吃文凭”、“吃牌子”、“吃官司”、“吃财政”、“吃政府”、“吃国家”……于是越吃,吃的名堂也越多:婚礼吃,寿辰吃,乔迁吃,升官吃,落魄吃,公吃,私吃,生吃,死吃,迎来送往吃,巧立名目吃,花样翻新吃!

吃!吃!干一行吃一行!吃掉工厂铁路不知凡几,吃掉导弹航空母舰不知凡几!吃个稀迷浪醉!吃个锒铛入狱!吃它个昏天黑地!

有些单位的个人,分明捉襟见肘,但却要打肿脸充胖子,每逢“鸡头鱼尾”,偏要请上数人,吃它几顿。君不见,吆五喝六,吃得脸色由白转青又由青变紫,吃得道路不平,吃得美梦街头……

既然囊中羞涩,又何必非要吃非要请呢?

不错,朗朗华夏,素以“吃文化”著称于世,但国人礼尚往来的集中表现却非围桌浪吃一气,方显主人热情,一切好说。

“酒文化”中确有猜拳行令这一套佐餐的乐趣,但并非在“哥俩好”、“八马双杯”的吆喝声中,四海五湖者在瞬间便成了朋友兄弟。

那种为官一任,吃喝四方的“吃长”当下野。

国史中曾有数百次大饥荒,民以草根树皮乃至以人为食的记载。几十年前仍出现过“三年困难时期”饿出肿病饿出人命的惨状,人们也能口吟“锄禾日当午,汗滴禾下土”的诗文,但淡忘了自己的祖辈也曾是“心内如汤煮”的农夫,要不然怎会一桌酒菜吃下来,倒掉的比吃进肚里的还多?

无置可否,吃,是人的本能。谁外出办事也不会带着锅灶。有客至,也不可怠。但为什么不能吃得清爽利索些,非要吃得杯盘狼藉!

那种吃坏党风吃坏胃,吃得老婆背靠背的“吃”岂不应当认真禁禁么?