三月去了回天津

一、步行街看西洋镜

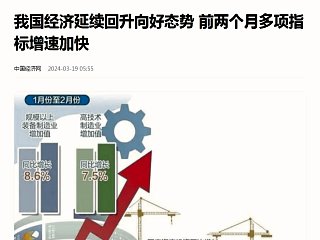

有人总说形式一片大好。其实,好不好大家心里都明白!2024年,能活下去就是不错了。

燕郊一直没有恢复原先繁荣的经济,人去楼空,超市倒闭,大多数人都去折扣店买打折的东西。为了去天津,我们在折扣店中买了些自熟饭。

前一次,带进故宫,吃了一回,省了许多钱。

这一次,买了4盒饭,竟然是北京高铁南站被要求自动放弃,却被安检的人,飞也似的抱走了4盒。国民已经穷到极点,同样一个京城,自熟饭进得了故宫,却进不了高铁站!

吃了几片饼干,饿着肚子从北京南站30分钟后,高铁抵达天津站,出站后只好花70-80元去吃炒饭,去天津站地下餐厅。

吃罢饭,在天津海河旁,打了辆出租车去看悬空玻璃艺术,花了100多元,看了些玻璃幻影和裸眼3D,其实就是几间房子内安了些幕墙玻璃,幻化出些奇奇怪怪的场景,哄人去打卡。天津竟然有这样的哄人“西洋镜”。饱了一回眼福,但觉得不值,是广告吹得天花乱坠,其实就是些万花筒似的小玩意儿。

在天津的洋房圈内走了一圈,看了个张学良故居的外表。原来,张学良在天津也是有私邸的。

二、萧条塘沽

塘沽是一个港口城市,在改革开放初期,许多外派出国的人员大多从这里回国。按照当时的情况,这些人在政策允许的情况下可以捎带国外生产的电视、冰箱、手表、自行车等洋货。一些船员和外派归国人员回国后,就将洋货拿到塘沽自行交易。

时间久了,来这里淘商品的人越来越多,名气也越来越大。于是,这里就形成了一个自发的洋货交易市场,名声大了起来。

1989年,塘沽相关部门将原来的自由交易场改造成了带顶棚的市场。至1991年,塘沽初代商圈传奇—洋货市场终于成型,再到2002年前后洋货步行街建成,洋货市场已经远近闻名,甚至影响力做到了辐射覆盖了中国北方大多数城市。

曾经的洋货市场是滨海乃至天津的地标性商圈,透露着生活气息和淘宝精神,一度有不少外来游客或是外地的亲朋好友来到天津指名要去洋货市场,目的就是为了猎奇。

疫情前,曾经多次到这里猎奇,买过些皮包,海鲜,狐狸围脖,望远镜,皮鞋,手表之类的东西。洋货多得让你眼花缭乱。

去年去了一次,人都没有了。还白捡了一副望远镜!许多商家已经是弃货而逃了。商铺处于闭门状态,少有客人。只在那里买了双皮鞋和手机。

今年,又去,塘沽寂寞的瘆人,有些店铺虽然开着,但门可罗雀,你在这里买一件东西,商家会围着你转,并追很远。快近午饭十分了,商场内只有我们孤零零的四个人,600元买了部手机,500元买了3双皮鞋,一顶帽子。300元买了件大衣,20元买了2瓶香水……

因为没有游人,我们着夜入住的维也纳,也只要260元一间。着夜吃了个烤鸭,还有许多好吃的东西,也只是花了300多元。

塘沽沦落了,萧条了。任商贩怎样叫卖,怎样降价,人们的购买力是没有的。可怜那些卖烤鱿鱼的人,一个客户都没有,卖十八街天津大麻花的人,守着麻花无人问津。我们也没有想得到塘沽由曾经的人声鼎沸变成今日的鸦雀无声。

曾经有多辉煌,如今就有多落寞。到了吃饭时间,转进了一家兰州拉面馆,这个面馆也是少有客人,见客人见一个宰一个,吃了几碗拉面,叫了几串烧烤,叫了一盘牛肉凉片,竟然花费大几百,还不好吃……

塘沽的落寞是制度的结果。再见了!塘沽!

一个商圈的没落

一、商圈内整体动力不足,商户大量退租,客流急剧减少,虹吸效应减弱,从经济角度上来说,它在死亡;

二、在新业态的冲击下,老的商圈回天乏术,从城市演进的角度,它在死亡;

三、面对这个世界上的遗忘。当最后一个记得这个商圈过往繁华的人,从心中郑重道别,不再念想。这个商圈,在精神意义上,宣告死亡。